29 de mayo, 2020

Eleonora Urrutia

Abogada

Chile se encuentra peligrosamente en un camino similar al de Argentina. La oposición populista y autoritaria con mayoría en el Parlamento, con el objetivo de mostrar al pueblo en muy corto plazo resultados que deberían darse en tiempos muchos más largos y pretendiendo vivir en el presente por encima de sus posibilidades, no solo señala un camino que no es gratis sino que por el contrario, es extremadamente costoso.

El Covid-19 no es más mortífero que otros virus que a través de los siglos han hecho estragos en la humanidad; es más, la gran mayoría han sido decididamente peores. Lo que lo hace diferente es la voluntad ecuménica de frenarla a cualquier costo, y de ahí la detención domiciliaria de miles de millones de hombres, mujeres y niños en un acto que hasta hace poco a ningún gobierno democrático se le hubiera ocurrido intentar.

Por ello es que también se plantea como una hipótesis probable, superada la actual coyuntura, que, con escasas excepciones, los gobiernos sean mucho más autoritarios de lo que eran antes de la pandemia. Si algo les ha enseñado el coronavirus a los políticos es que una población asustada está dispuesta a acatar sin chistar reglas dictatoriales y a colaborar para que todos las respeten, merced en gran parte a las ya ubicuas redes sociales. Es natural, pues, que algunos dirigentes quieran que la emergencia se prolongue muchos años más; temen que, sin los poderes especiales a los que se han acostumbrado, se vean desbordados por los problemas que de otro modo tendrían que enfrentar.

¿Es el despotismo consentido un fenómeno pasajero que sólo durará hasta que se haya reducido el peligro planteado por la Covid-19? En algunos lugares, es posible que sea así, pero en sociedades en las que muchos preferirían dejar su destino en manos de un hombre -o mujer- fuerte, no sorprendería que la nueva normalidad a la que tanto apelan se caracterizara por la voluntad de la mayoría de someterse a los dictados de un gobierno autoritario.

A esta corriente adscribe el gobierno que encabeza hoy Alberto Fernández, procedente de una facción del peronismo con origen en el sur argentino. La historia nos recuerda que Néstor Kirchner surgió como un destacado gobernador peronista de la Patagonia argentina allá por la década del ’90 cuando. Conjugando desastres naturales propios de aquellos parajes eternamente soplados por el viento con dineros públicos provenientes de la privatización de la empresa petrolera nacional con yacimientos en esa provincia, estableció una suerte de relación amo-esclavo con quienes se endeudaban con el banco provincial. Fue de a poco metiendo baza en la iniciativa privada, fracturando la independencia económica de aquellos hombres de negocios, de tradición pionera e inmigrante, que se fueron sometiendo al arbitrio total del Estado quizás sin otro remedio, pero también sin la visión de quienes les habían precedido.

Con ese mismo dinero providencial fue doblegando luego a los demás sectores sociales y avanzando sobre el sistema institucional, primero sobre el Ejecutivo y luego sobre el Judicial. Blindado por la justicia de jueces y fiscales amigos, que eran también deudores políticos, se dedicó a la reforma constitucional local buscando la reelección indefinida, logrando además naturalizar la modificación de las reglas en cada comicio y a conveniencia. Y para asegurar los votos que la nutrirían, convirtió al 73% de la población de la provincia en dependientes directos o indirectos de su poder fiscal, factor que suele ser muy disuasivo de cualquier ansia de cambio. El gobierno de ese caudillo era un panóptico desde el que se decidían licitaciones y se vigilaba a los disidentes, frente a una parte de la comunidad que se iba anestesiando y que al final, con fatiga republicana, bajaba las alarmas morales.

Al llegar al gobierno nacional en el 2003 con pobrísimos votos pero con la suerte de tener enfrente un ex presidente con alto piso pero bajo techo de aceptación, notó que necesitaba un relato que le permitiera sofisticar su propuesta provinciana. Lo logró gracias al impacto cultural de la retórica setentista en su versión progre y pretensiosa, los “derechos humanos”, que a los ojos de la clase media urbana sonaba a sofisticación. Fue lento en inscribirse en el eje bolivariano hasta que estuvo seguro que la izquierda latinoamericana tenía masa crítica apoyada en gran medida en el precio de las materias primas, el que años más tarde, cuando cayera, desfinanciando al populismo, sería reemplazado por los ahorros previsionales acumulados durante la década ’90.

De esa tradición es deudor Alberto Fernández y en ella piensa Cristina Fernández cuando irrumpe en la escena nacional con algunas ideas que, años de macrismo mediante, vuelven a sonar caudillescas. Todos los avasallamientos en medio de la cuarentena -expropiación, permisos para circular, decretos impuestos sobre la Constitución, derechos ignorados, libertades cercenadas, vigilancia espuria- todas las ideas estatistas y anacrónicas, todas las operaciones anticonstitucionales y todas las tentaciones de controlar a los empresarios después de quebrarlos deben ser leídos bajo la clave de aquel caudillo original que usó los desastres naturales para crear un régimen, y se salió con la suya.

Muchos políticos imaginaron a Alberto Fernández en el papel de Adolfo Suárez, el expresidente del gobierno español que llevó su país del franquismo a la democracia. Alberto, suponían, llevaría al peronismo del autoritario kirchnerismo a una versión moderna y democrática del partido que fundó Perón. A gran parte de esos políticos los acecha ahora la decepción, ya que Alberto Fernández no puede o no quiere diferenciarse de ella y de sus seguidores. No desautoriza las iniciativas que evocan experimentos estatizantes y expropiantes porque los antecedentes penales y los juicios históricos de este tipo de asuntos no los asustan. Después del virus, dicen los kirchneristas, ya nada será como antes. O dicho de otro modo, después del virus, el estado soy yo y hago lo que quiero. Y a decir verdad, todas las revoluciones políticas operan así. Desde la Revolución Francesa, pasando por la rusa y sus derivadas, la primera víctima ideológica es la noción o el clima de normalidad del ancien régime. La argumentación es una carambola que empieza por señalar que la vieja normalidad se está desmoronando por su propio peso, y que no es tan malo que se derrumbe porque en realidad no era nada normal, y por lo tanto conviene no demorarse más en darle el empujón final que termine con tanta hipocresía injusta.

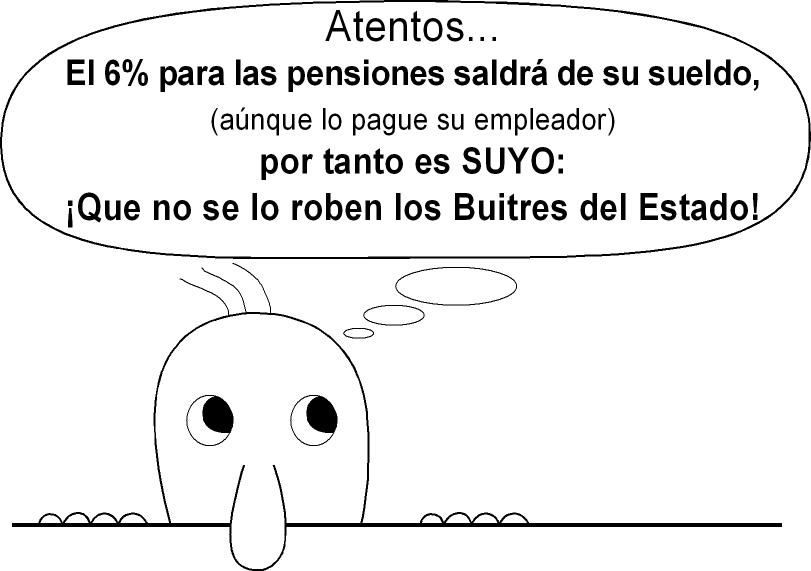

Chile se encuentra peligrosamente en un camino similar. La oposición populista y autoritaria con mayoría en el Parlamento, con el objetivo de mostrar al pueblo en muy corto plazo resultados que deberían darse en tiempos muchos más largos y pretendiendo vivir en el presente por encima de sus posibilidades, no solo señala un camino que no es gratis sino que por el contrario, es extremadamente costoso. Desde una supuesta sensibilidad social, lleva a la pobreza a niveles vergonzosos -en la Argentina dos de cada tres niños son pobres, carentes de alimentación y educación- pero además provoca una grieta cultural entre quienes creen fervientemente en una religión estatal y el resto de la sociedad que soporta económicamente a esos fieles creyentes del estado. Por electoralmente atractivas que resulten sus propuestas -como la reforma de la Constitución para la expropiación de los ahorros nucleados en las AFP- el camino ya ha sido intentado a un costo enorme en la Argentina: la expropiación transformó el legítimo ahorro privado de millones de argentinos en un fondo que maneja a discreción el Poder Ejecutivo, condenando a quienes aportaron durante años a pagos miserables por el resto de sus vidas.

No existen barreras ideológicas o genéticas al populismo ya que se benefician de dos fenómenos, la enorme área de la economía en manos del Estado y el crecimiento de la aceptación de la democracia ilimitada. El estado del siglo XXI es cinco veces mayor al del comienzo del siglo XX. Por otra parte, la confusión entre la democracia acotada por un Estado de derecho y una democracia ilimitada basada en la soberanía popular resulta en que las elecciones presidenciales sean aceptadas como un concurso para obtener patentes de corso, permisos exclusivos para abusar de personas, instituciones y libertades. Golpistas como Maduro o ex políticos con orden de búsqueda internacional pueden redimirse a los ojos no sólo de su población sino de otros poderes extranjeros por medio de una victoria electoral, porque la victoria en el ejercicio del derecho al voto parece dar derecho a violar todo otro derecho.

Si los chilenos no tienen el coraje de oponerse con inteligencia, prudencia y dedicación a la consolidación del populismo, se retornará a un periodo de inestabilidad y estancamiento en el que se cultivará la corrupción e inseguridad. La debacle argentina será la regla, más que la excepción donde mirarse. Por otra parte, Chile no está condenado al fracaso. Si se tiene el coraje de presentar y defender una agenda de políticas que se encuentran en el corazón del éxito económico, tales como la moneda sana, una economía abierta y un grado importante de respeto por la propiedad privada, la libertad tiene el potencial de reinar en el país más que en ningún otro lado.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/eleonora-urrutia-chile-en-la-peligrosa-via-argentina/

.